10月。朝夕がぐっと冷え込んで、いまにも凍りそうな露を結ぶ頃「寒露」。本格的に秋が深まるこの頃は、澄み渡る秋晴れに恵まれて夜になれば月が輝き、9月の中秋の名月(十五夜)に次ぐ美しさと謳われる「十三夜」が訪れます。新月から数えて13日目の月となるため満月ではありませんが、移ろいゆく月の満ち欠けを愛でるというのも、平安時代から続く月見の醍醐味。天気が優れない場合には、二十三夜、二十六夜まで“月待ち”をしたというのですから、この時期に観る月の美しさは、語らずとも伝わることでしょう。十三夜の頃には長雨も落ち着いて収穫期となるために、旬の栗や枝豆を月見団子とともに供えたことから「栗名月」「豆名月」とも呼ばれています。

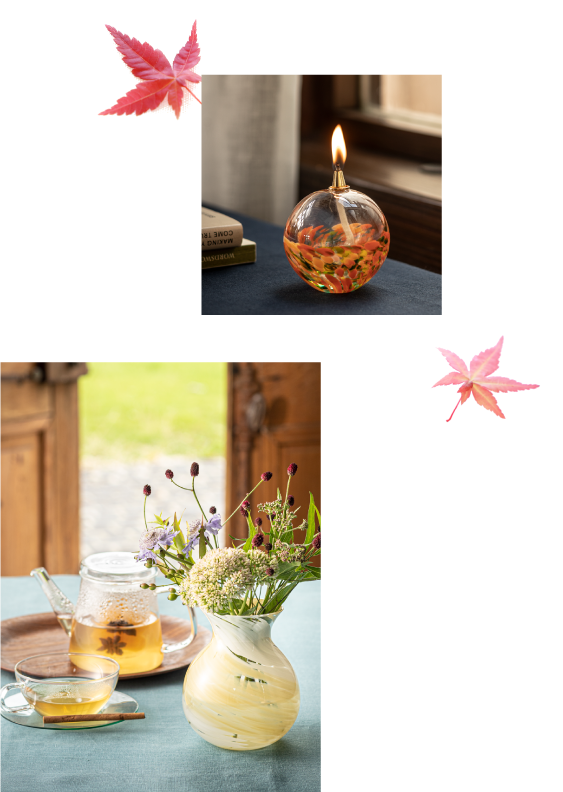

寒露の頃には昼が短く、夜が長くなるため、秋の夜長を愉しむ術として、古来には月見の宴が催されたのかもしれません。ガス灯や電気が身近なものとなった明治期を境に、月見の風習は少しずつ廃れていきました。テレビやスマートフォンが普及した現代では、十五夜を愛でるかどうか…というくらいでしょうか。でも、せっかくの十三夜です。明るい都会でもその姿はひときわ輝いて見えます。たまには電気を消して、ランプを灯しながら、ゆっくりとお月見をしてみませんか。

また、昼夜の寒暖差が大きい寒露の頃は、風邪をひきやすい時期でもあります。八角(スターアニス)、シナモン、生姜などのスパイスティーでカラダを温めながら、秋のひと時を愉しんでくださいね。